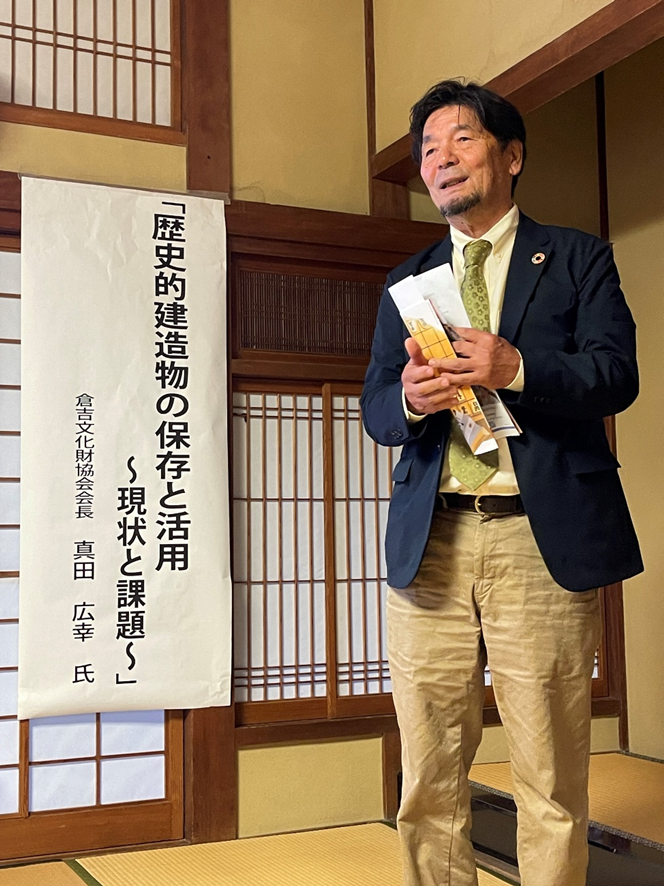

倉吉市の打吹公園内にあり、今年で建設120年を迎える飛龍閣で4月24日、倉吉文化財協会会長の真田広幸氏が講演し、「地域に残る歴史的建造物を活用しながら保存する大切さ」を強調しました。

NPO法人未来(岸田寛昭理事長)の4月例会。約40人が参加しました。

真田氏は倉吉市文化財課長として市内打吹玉川地区の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建群)指定に深く関わり、現在も倉吉町並み保存会事務局長として活動しています。

「歴史的建造物の保存と活用~現状と課題」と題して講演した真田氏は、歴史的建造物について「高い技術や優れた意匠、先人たちの知恵などが込められた多様な価値を持つ」と解説し、保存制度なども説明しました。

その上で、「暗い」「寒い」などの理由で建て替えが進んだ高度成長期から、歴史的・文化財的価値が見直されて「今は活用が前面に出ている」と現在の状況を説明。「歴史的建造物を本来の用途、もしくは飲食・物販の場や芸術活動の場として活用することにより地域の活性化につながり、精神的な豊かさやゆとりを生み出して人が住み続けられるまちになっていく」と指摘しました。

また、倉吉の重伝建群が当初「打吹成徳」地区と名付けられそうになっていたのに対し、地域住民から反対の声が出て地名の付かない名前になったこと、玉川が住民の手で美しく蘇り、重伝建群指定につながったといった裏話も紹介していました。 講演後は真田氏を囲んで懇親会も開かれ、参加者がまちづくりなどについて意見を交わしていました。

②-485x322.jpg)

②赤瓦周辺-485x422.jpg)